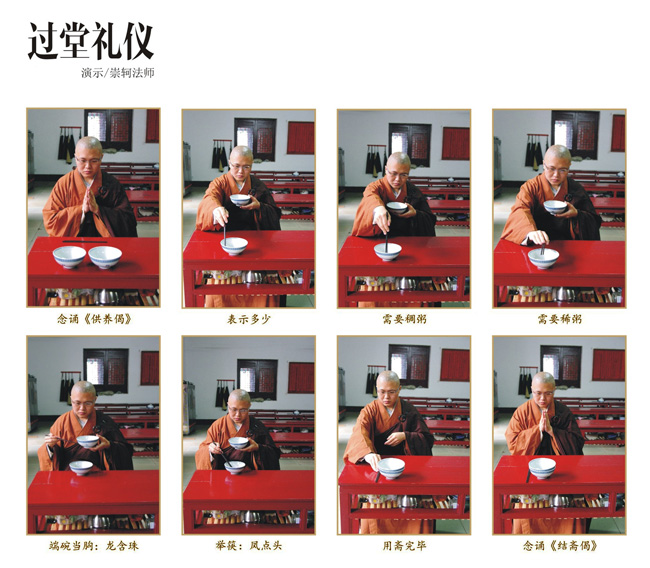

“四祖寺的饭菜又干净又香甜,真是百吃不厌!”,这是去过四祖寺“过堂”(用斋)者的普遍感受。

然而,这句由衷的赞叹背后,是无数善信的欢喜供养,是大寮(厨房)法师和居士们无比辛勤的劳动。

这当中,作为典座师(相当于世间所说的厨师长)的诚良法师,不知付出了多少心血与汗水。

在一般人眼里,出家在寺院修行,每天的生活就是早晚功课、诵经持咒、参禅打坐、弘法利生。其实,这只是修行中的一部分课程,还有照看殿堂、出坡劳动、接待信众等大量工作,都由法师们亲历亲为。所以,寺院的很多活动都以“普”字命名,以彰显普罗意义,如普佛、普茶、普请等。正如净慧长老在一首诗中写道:“为求事少着袈裟,披上袈裟事更忙”,而“出家就是自找苦吃”。

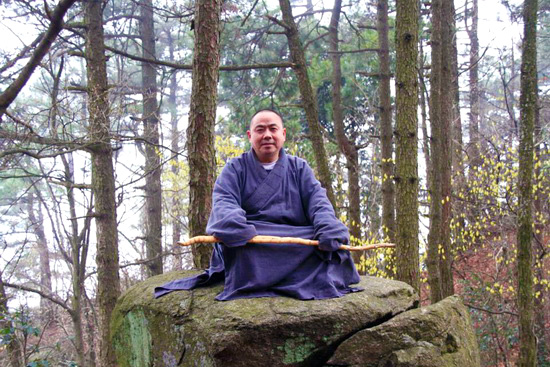

诚良法师就是这样一位“自找苦吃”的人。本来,寺院的修行生活已经十分清苦辛劳,可诚良法师选择的是最苦最难的活:在大寮一干就是将近6年。

40岁之前:天生大厨兼美食家

诚良法师1964年出生于天津,18岁高中毕业那年,他顶替母亲的职位,进入一家大型企业食堂工作,就餐者多达500人以上。他有着大厨的良好天分,加上勤快麻利肯吃苦,领导颇为赏识。1987年,单位送他到天津著名的餐饮企业桃李园参加了半年的专业培训,从此,天生爱烹饪的他如虎添翼。只要在外面吃到什么新鲜菜式,马上就能明白个中奥秘,然后如法炮制,转化为食堂的新品种。

诚良法师是一个耐得住寂寞的人,在这样一个辛苦的岗位上,他一干就是17年。因为美名远播,1998年,一家房地产公司把他“挖”走,请他操持数十名员工的伙食。后来,一家中型饭店又延请他主厨。

对于自己的“前世”,诚良法师这样评价:我这个人好吃,但不懒做。就这样,40岁之前,诚良法师一直过着大厨兼美食家的生活。他天性自由,喜好运动,性格宽厚,朋友众多,生活好不惬意自在。

然而,2004年,命运突然来了一个大转折,诚良法师发起猛烈的出离心,正式披剃出家了。

其实,命运的密码早已潜藏在诚良法师的生命深处,引路人还是他的母亲。母亲虽然不识字,但是位虔诚的佛弟子,能背诵《阿弥陀经》等经书。诚良法师耳濡目染,心中的善根潜滋暗长。他还记得,1997年,母亲向更大的目标精进用功,开始学习大部头的《无量寿经》。也许是有意接引儿子进佛门,母亲让儿子一句一句地教她念,终于能背诵经书中最重要的部分《四十八愿》。

2003年的一天,诚良法师陪母亲走进天津廊坊石佛寺,可就是这人生中的第一次,让他对寺院生活“一见倾心”。那种别样的清净与祥和,似潮水一样瞬间包裹住他的身体,像闪电一样照亮了他的心灵。蓦然间,诚良法师觉得那些多年来乐此不疲的吃喝玩乐不仅无趣,而且全部归于无常幻灭。第二年,也就是2004年的二月初八,站在不惑之年的门槛上,诚良法师毅然出家了,和他一起剃度的还有三位法师。

从此以后,生活完全变成了另外一副景象。他一改美食家的习气,在石佛寺天天啃菜梆子,却津津有味。后来,机缘让他前往山西大营孤山村一家偏僻的寺院,曾经习惯大把花钱的诚良法师,居然接受完全没有单费(工资)的生活,因为生活条件差,冬天屋内滴水成冰,却不曾让他后悔自己的选择。

缘结四祖:担当千年古刹典座

是人才,一定会有更大的舞台召唤。2007年的一天,著名画家、已在四祖出家的明鉴法师竟然前往诚良法师所在的寺院参访,巧的是,明鉴法师也是天津人,两人一见如故。经过明鉴法师引荐,诚良法师前往四祖寺参学。因为自己多年的烹饪特长,顺理成章就任典座一职。

“所谓典座,就是别人点菜,我做饭!”,诚良法师一脸微笑,对笔者幽默了一把。

然而,四祖寺的典座可不是那么好做。这家由四祖道信大师开创、拥有1400余年历史、历代高僧辈出的千年古刹,经过本焕长老历时五年的重光,格局宏大,气势磅礴;同时,又由于净慧长老后来的住持和苦心经营,道风整肃,学风良好,成为当代丛林的楷模,大众向往的佛国圣地。每年的大型法会及佛事活动不断,吸引着四方佛子、中外游客乃至各界精英前往参学朝拜。

在这样的因缘下,吃饭成了“天大的事”。慧公老和尚告诫诚良法师说:法轮未转,食轮先转,一定要把吃饭问题解决好,保证来寺院用斋的信众能吃上饭,吃好饭,吃得卫生放心。

虽然有着丰富的餐饮从业经历,但新的考验可谓前所未有。寺院的特点是人数有极大的不确定性,遇到大法会时,人数动辄数百上千,如每年夏天的禅文化夏令营,冬季长达35天的禅七。此外,每年三月初三四祖道信大师圣诞日,前来朝圣礼佛的人多达数千。2010年,四祖寺举办国内罕见的千僧斋供僧法会,全国各地慕名而来的出家法师达到2000多人,还有大量义工居士要为法会提供服务,同样面临吃饭问题。“千僧斋期间,除了在大小两个斋堂供应数百人就餐,光盒饭就准备了两千多份。”

即使是平常的日子,也要每天防备参访者的“突然袭击”,比如经常会额外增加数十人的参观团。

今年4月20日,慧公老和尚功圆果满,安详示寂,山河垂泪,天地含悲,全国各地前来吊唁的信众像潮水般涌入寺院,从清晨到午夜,不曾停息。面对这一巨大打击和突如其来的人潮“袭击”,诚良法师化悲痛为力量,带领工作人员和义工,昼夜奋战,开办流水席,让每一位信众来了随时都能吃上饭。每天凌晨三点就起床准备早斋,早上6时,早斋尚未结束,却开始不停歇地蒸米饭,到中午12时,光大米就用了700多斤,同时,按人均半斤菜的量,搭配炒菜,还向社会上购买了3000个馒头。

生活禅钥:大寮同样是道场

“刚开始我也急,如果大寮的工作人员做事不到位,尤其是反复提醒了之后,还是不能改进,心里就烦。”诚良法师笑着说,“工作人员大多是黄梅、武穴一带的人,说话嗓门大,听上去像吵架,让我真的不习惯。”可是,净慧长老开创的生活禅,像一把神奇的钥匙,打开了诚良法师的心结。

“老和尚经常到大寮来转转,他对所有的人都是慈悲的微笑和包容,从来没见他发过脾气怨过人。”,“当时在客堂工作的能证法师也给了我很大的震动,客堂每天要接待无数天南海北的信众,要处理十分繁杂的事情,但能证师满面春风,嘴里总是一个‘好’字。”

四祖寺不同凡响的道风学风,尤其是“觉悟人生、奉献人生”的生活禅宗旨,让本来就善良宽厚的诚良法师,逐渐熏习出一颗无比慈悲柔软的心。

寺院人多,且来自天南海北,可谓“众口难调”,但诚良法师总是想方设法巧调众口,尽量做到让大家满意。他主动询问常住法师们的口味,然后根据“北咸南甜,东辣西酸”的规律,在煎煮烹炸中用心调节,尽量多一些花样和特色,让大家无论是主食和菜肴都能各取所需。

湖北黄梅地处中国中部,气候变化多样,诚良法师特别注重根据季节和时令的变化搭配伙食,比如夏天多做凉菜,以及海带、笋类、绿豆汤等,消暑去热,冬天多些炖菜,容易保温,让大伙吃了热乎乎暖洋洋的。秋燥时多加蔬菜,甚至用秋梨等入汤,补充水分,润肺降燥。尽量少放味精等调料,保持菜肴原汁原味,有益身体健康。考虑到现代社会人们普遍易患糖尿病,即使需要放糖,也要控制用量。

为了应对突然光临寺院信众的用餐需求,诚良法师要求每天至少备好两个菜,保证来客不仅能吃到饭菜,还尽量缩短等待时间。

大寮工作非常辛苦,诚良法师对工作人员爱护有加,绝不吝啬赞叹和鼓励,让大家开心做事。即使工作不到位,也是以培训、包容代替批评指责,实在不行,就巧妙地调换一下工作岗位,做到“人尽其才”。大法会期间,巧妙安排人员轮岗,以保证大家的体力、睡眠和健康。“人和人之间一起干活,是莫大的缘分,就是要大家一起多合计。大家心气顺了,做事不累,我也就游刃有余,心里很轻松。”

“在大寮工作,难得上殿堂和禅堂,会不会影响修行?”面对笔者的提问,诚良法师宽厚地笑了:“学习了生活禅就会明白,大寮同样是道场,做饭其实是修行。诵再多的经,也离不开在生活中运用。”

其实,虽然长期在大寮,诚良法师修行的“专业课程”绝对优秀。他每天睡前坚持诵七遍大悲咒,依照慧公老和尚的教导,每天诵《普贤菩萨行愿品》,在十斋日坚持诵《地藏经》。有时在工作不忙的时节,诚良法师也坚持上早晚课。10月9日,笔者在大雄宝殿惊喜地看到,平常总是一身短褂的诚良法师,在大殿里身披僧袍,法相庄严。只见他面如满月,挺立如松,神情凝然,如入禅定,一边历历分明地敲着大木鱼,一边全神贯注地持咒唱诵,木鱼节奏清晰明快,唱诵音声清亮悠扬,仿佛遍满十方世界。

的确,上得殿堂,下得大寮,何处青山不道场?!沩山典座,雪峰饭头,祖师教诲本如是!

鄂公网安备 42112702000026号

鄂公网安备 42112702000026号